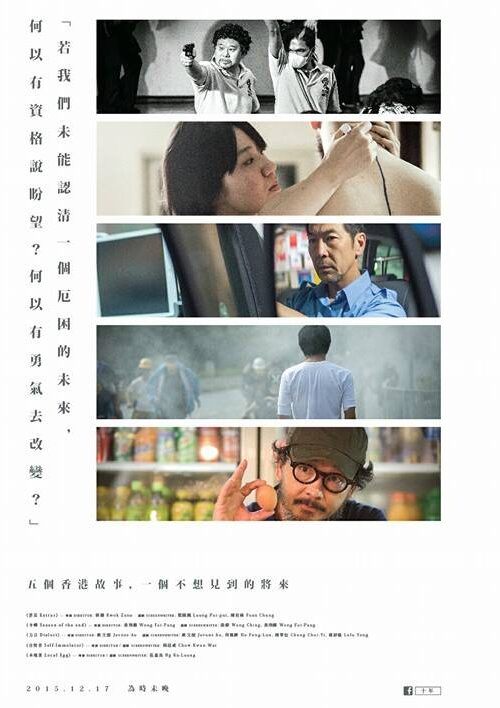

《冬蟬》是《十年》裏面的短篇電影,故事以保育為題,帶出香港高速發展中失去的事和物,甚至是對事物相應的感情。作為成本不高的短片,本片鏡頭和美術設計精彩,令人留下深刻印象,最為注目的其中兩個鏡頭,莫過於兩位主角走入城市的全景鏡頭。兩者以城市黑夜為主,以低色調配合電腦繪圖,仿造了十年後的香港的味道——電子城市。沒有了山巒,沒有了天空,只有一棟棟摩天大廈,一個個黃色小窗口,未來的香港失去現有親切感。劇中主角所居住的,是被大城市排除於外的荒廢區域,用頹垣敗瓦來形容也不過分。區域中很多事物都被粉碎了,他們憑着自己的力量捍衛自己深信的理念——把消逝的物件製成標本,一天天過去,卻感到一切努力都是徒勞無功,在無力感的驅使下,男主角要求女主角把自己製成標本。

一開始的劇情交代緩慢、句白冗長,加上主角二人每天都在重複相同的事,難免令觀眾在觀看時「很痛苦」。然而,導演是否刻意要我們過渡這個時間?體會這種悶?畢竟這與我們城市人的生活同出一轍,每天都在做同一樣的事情,起床上班上學,深信所做的事在最後會為自己帶來成功,從而得到滿足感。在力不從心的時候,城市人又會想輕生,記得女主角對於要把男主角製成標本質問時,曾質問過他,男主角反問道:

「那我呢?我是消亡中還是活生生的?」

我們城市人每天都在虛耗生命,還是在活生生的存在呢?尤其是當我們對身邊的事物都產生了冷感,為什麼要上班上學?因為每個人都是這樣過喔!城市人大概會這樣回答。屋苑商場裡的小店被連鎖商店取代、象牙交易猖獗、米埔被「肢解」、重建項目遲遲未動工等,都在大家的眼底下發生,大家卻這些消逝視而不見,默認地生存著。

導演用了很大的篇幅來清楚交代製造活標本的「病態」情節,及兩人在生理和心理上的發展。男主角變成標本的過程中的痛苦,女主角在完成「使命」與對男主角的關愛之間掙扎着,兩人同時身處矛盾的狀態。事實上故事發展下去,二人的存在也不被人所理會重視,所以他們所做的一切都是枉然,他們所做的標本不會被城市人珍重,男主角的標本如果被發現,相信也只是會出現在新聞報紙上幾天,又有多少人會真正關心他們的痛苦和用心呢。